📣当サイトは広告を含みます

軽度知的障害の子は勉強ができないのだろうか?

軽度知的障害があるが、どんな学習方法をすればいい?

軽度知的障害の子は勉強ができないのだろうか?勉強できるようになる方法は?など悩んでいませんか。

・学校の勉強についていけない…

・毎日の宿題にすごく時間がかかって大変

・勉強やコミュニケーションが苦手

・軽度知的障害はどうしたら勉強できるようになるんだろう…

など、とても悩んでしまいますよね。

結論から言うと、

軽度知的障害は勉強できないわけではありません。

他の子に比べて、理解するまでが少しゆっくりだったり、ちょっと工夫した支援が必要ですが、その子なりに必ずゆっくり成長していきます。

ですから、もしあなたが不安になってこの記事を読んでいるのなら、

大丈夫ですから、焦らないでくださいね。

軽度知的障害の子も、一見勉強ができないようにみえても、本当にゆっくりですが理解は進んでいきます。

この記事では、軽度知的障害の子は勉強ができないのだろうか?どうしたら勉強できるようになる?とお悩みの方に向けて書いています。

軽度知的障害の子に効果的な学習方法もあわせて紹介していきますので、是非、参考にしてみてください。

この記事を書いた人

たかちゃん先生

教材研究が大好きな人

軽度知的障害は勉強できない?と悩まなくてよい

先ほども言ったように、軽度知的障害の子でもちょっと工夫した支援をしてあげたり、ゆっくり時間をかければ、少しずつ理解できるようになる可能性は十分にあります。

田中ビネー知能検査やWISC検査を受けて、軽度知的障害のIQ(IQ50~70程度)が出たとしても

成長スピードや経験値の差によって、その後のIQも上下して変わります。

なので、それは「今」の結果であって、「今後の確定」というわけでもないのです。

(数年で知能検査の再判定も入ります。)

なので、

うちの子は軽度知的障害だから、これからも勉強ができない…

と悩んでいるのなら、そう決めつけるのは早急です。

適切な支援をゆっくり時間をかければ、変わっていく可能性は十分ありますよ。とお伝えしたいです。

大丈夫です。決して、失望せず、焦らないでくださいね。

軽度知的障害の子は勉強嫌い?特徴を解説

軽度知的障害の子は、自分の身の回りのことができたり、基本的なコミュニケーションがとれたりするので、その障害が気付かれにくいです。

ですが、勉強面でのつまづきやすい特徴があり、障害に気が付いていないと本人も回りも「どうしてできないんだろう?」と悩んだり、勉強が嫌いになってしまいます。

次で、軽度知的障害の子の勉強の特徴について、細かく見ていきましょう。

ニガテなもの、難易度が高いものがある

軽度知的障害の子にとって、ニガテなものや達成するのに難易度が高いものがあります。

具体的には、以下のようなものがあります。

- 学校の授業についていけない

- 「読み書き」や「計算」が苦手

- 抽象的なことを理解しにくい

- 順序だてて考えることが難しい

軽度知的障害の子は、「読み書き」や「計算」が苦手だったり、時間などの抽象的な概念を理解するのが難しく、時間の見通しをもって行動するのが苦手だったりする場合があります。

そのため、学校の授業についていけなかったり、時間を見通した集団活動に出遅れたりすることがあるかもしれません。

「他の子はできているのに、どうしてうちの子はできないんだろう…」

と悩んでしまう親御さんも多いです。

ゆっくり時間をかけて成長していく

だからと言って「この子は勉強ができない」「集団についていけない」と決めつけてはいけません。

「この子に合った支援」「この子にあった学習方法」といったように、

焦点を子どもに合わせ、適切な方法で支援してあげれば、勉強もちゃんとできるようになります。

軽度知的障害の子でも、時間をかけてゆっくり取り組めば、しっかりと理解を深めていくことができます。

たしかに、他の子に比べると一つひとつのことを覚えるのに少し時間がかかるかもしれません。でも、それは決して「できない」というわけではなく、自分のペースで学んでいく力はしっかりと持っています。

周りのペースに合わせる必要はありません!必ずできるようになりますから、焦らないでくださいね。

みんなと同じペースで同じことをできるようになる必要はありません。

子どもは一人ひとり能力がちがって当然だからです。

そもそも、「みんなと同じ教科書をつかって、時間割をつくり、年齢に応じた学年で学ぶ」=「学校」が誕生したのは、明治時代。

江戸時代には「寺子屋」という塾がありましたが、学校はありません。

人類の長い歴史でみたら、学校が出来たのなんて、ほんのつい最近です。

だから「みんな一緒に同じペースで同じことを学び、達成しなくちゃいけない」と思う必要はありません、むしろそんな考えは捨てましょう。

必要なのは、子どものレベルに合わせて「わかった!」と感じる瞬間を積み重ねてあげること。

それが子どもの自信につながります。

具体的な支援策は、のちほど後述します。

大人になるにつれて、できることも増えていく

軽度知的障害があるお子さんも、大人になるにつれて、経験や学びを積み重ねながら自分のペースでできることが増えていきます。

私が特別支援学級でみていた子どもたちもそうでした。

はじめは、ひらがなの読み書きに時間がかかり、言葉をつなげて読むことが難しかったお子さんが、興味のある本やマンガに触れることで少しずつ単語を覚え、簡単な文章が読めるようになったり、

足し算や引き算がなかなか覚えられずに苦労していた子が、スーパーで買い物をする際に小銭の計算を何度も繰り返すうちに、少しずつコツをつかみ、「これならできる!」と自信を持てるようになったケースがあります。

「今は難しそう」と感じることも、年齢を重ね、経験を増やすことで「できる」に変わっていくことはよくあります。

軽度知的障害の子の学びは、一歩一歩ゆっくりです。

「3歩進んで2歩下がる」をくりかえしたり、行きつ戻りつなので、本当に根気がいります。

それでも子どもたちは一生懸命、「今」を生きています。他の子と同じようにさまざまな思いや願いをもって生きているのです。

わたしたち大人ができることは、焦らずに、その子自身のペースを尊重しながら、その子に合ったサポートしてあげること。

そこで、次の章では軽度知的障害の子に効果的な学習方法について紹介していきますので、ぜひお子さんのサポートの参考にしてみてください。

軽度知的障害の子への学習支援方法

日常生活や遊びに学習をとりいれる

軽度知的障害の子には、机上の学習だけでなく、日常生活や遊びの中で学習をとりいれてあげるのがおすすめです。

たとえば、

・食卓の上に家族の人数分のおはしを並べる

・公園で砂山をつくり、色々な大きさのバケツで水を運ぶ

・ボーリングゲームをして、倒れたピンの数をかぞえる・合計点数を出す

・自動販売機でジュースを買う

などです。

こうした日常生活や遊びは、子どもにとって自然で必要性のある活動になります。

バケツで水を運びながら重さを意識したり、配膳しながら人数とお皿の数を比べたり、お金の支払いで計算したりすることで、

「多い・少ない」「重い・軽い」といった算数的概念や、計算力が身に付いていきます。

日常生活や遊びの中だと、子どもは自然と学んで習得していくのでおすすめです。

学習のつまづきポイントに手立てを加えてあげる

学習のつまづきポイントへ手立てを加えてあげることも、おすすめの学習方法です。

漢字につまづきがある子への手立て

例えば、漢字を学習するときは

絵から漢字をイメージさせたり、「へん」と「つくり」をバラバラにして合わせるカードを使ったりする方法があります。

イラストの絵と合わせて「休」という漢字は「人が木のかげで休んでいる姿」と耳から覚える言葉もセットにすると、より効果的です。

こうした視覚的にわかりやすい学習方法だと、漢字が覚えやすくなるのでおすすめです。

「読むこと」につまづきがある子への手立て

読むことにつまづきがある子には、文節で区切る手立てをしてあげる方法があります。

下記のように文節を斜線で区切ったり、〇で囲んであげると、意味的なまとまりをとらえやすくなります。

正しく文節で区切って読むことができるようになれば、意味の理解とともにスムーズに音読することができるので、おすすめの学習方法です。

また、長い文章の場合は、「読んでいる行のみ見えるようにして、他は紙などで隠す」という手立ても効果的です。

そうすると、子どもが行を読み飛ばしたり、同じ文章を繰り返し読んだりしてしまうなど、視覚的な混乱を防ぐことができます。

こうした手立て・支援法はほんの一例です。お子さんの特性をしっかり見つめてあげることで、お子さんにぴったり合う支援法がおのずと見えてきます。

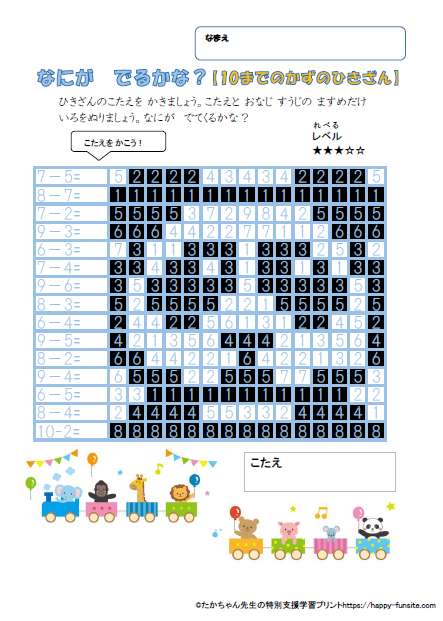

軽度知的障害むけの教材で学習する

軽度知的障害むけの学習プリントや通信教育など、家庭で取り組める勉強方法もあります。

当サイトは、軽度知的障害や発達障害の子におすすめの無料学習プリントを公開しています。(すべて無料でダウンロード・印刷ができます)

下記は一例ですが、「お金の学習プリント」や「お買い物学習プリント」などは人気の学習プリントになっています。

↓単調な計算問題をとくだけでは、飽きてしまう子には、「計算ぬりえパズル」もおすすめです。↓

子どもが楽しく取り組むことができる学習プリントを無料公開していますので、ご自由にぜひご利用ください。

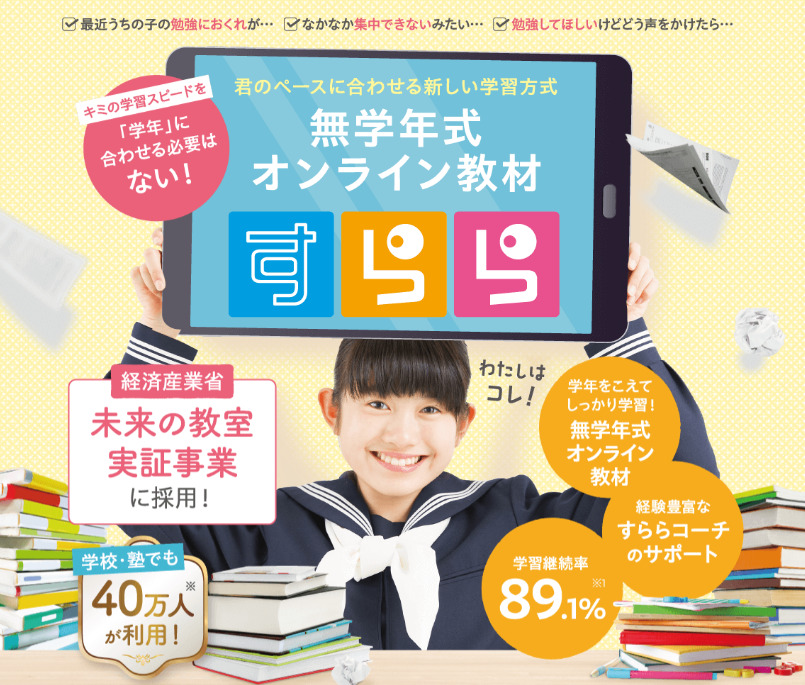

もっと本格的に通信教育で勉強したい場合は、軽度知的障害の子にも対応している「すらら」がおすすめです。

月額払いで気軽に始めることができる発達障害・軽度知的障害の子に対応したオンライン学習教材です。

| 対象学年 | 小学1年生~高校3年生 |

| 教科 | 5教科(国・算/数・英・理・社) |

| 使用機器 | 自宅のパソコン or タブレット |

| 料金 | 【3教科コース】 小中・中高コース:8,228円(税込み) 【4教科コース】 小学コース:8,228円(税込み) 【5教科コース】 小中・中高コース:10,428円(税込み) |

「すらら」は入会した89.1%の子が学習を継続しているという、とても人気のある学習教材です。

軽度知的障害や発達障害にも対応しており、悩みを抱えるお子さんとご家庭に多く選ばれています。

無学年式なので、学習の遅れがある子どもの学力やペースにピッタリ合わせることができます。

発達障害専門機関が監修したお墨付き教材で、専門家のコーチもつくなど、手厚いサポート体制があるので親としても安心感がちがいます。

すららは小学校から高校までの5教科すべてに対応。利用者は40万人を超えていて、学校現場でも利用されている信頼の高い学習教材です。

すららは、無料体験・無料資料請求ができます。無料なので、まずはお子さんに合うか試してみましょう。

すららの無料資料請求・無料体験は、すらら公式サイトからお申込みください。

予算に余裕がある方は、「まるぐランド for HOME」もおすすめです。大手ベネッセが本気で発達特性のある子むけに開発した学習教材です。

| 対象学年 | 小1~小6相当(年長から高校生くらいまで受講可) |

| 学習スタイル | タブレット学習+オンライン個別指導 |

| 教科 | 読み書き、算数 |

| 使用機器 | 自宅のタブレットorパソコン (パソコンはタッチパネル非対応のものは、書字など一部機能が使えないことがあります) |

| 料金 | ◆タブレット学習+オンライン個別指導 【月2回コース】18,000円/月 19,800円(税込み) 【月4回コース】27,090円/月 29,800円(税込み) 【月8回コース】45,273円/月 49,800円(税込み) |

「まるぐランド for HOME」は、学習の土台である「読み書き・計算」に特化し、基礎学力をぐぐっと伸ばしてくれる学習教材です。

- 読み書きの力があやしい…

- 算数の文章題がわからない…

- 学びの基礎から習得したい

- 今までの学習方法ではうまくいかなかった

という子ほど、まるぐランドは合うかもしれません。

まるぐランドはタブレット学習だけでなく、人によるオンライン個別指導が受けられるこれまでにない画期的な学習支援サービスです。

通信教育と療育サービス塾を合わせたような、これまでにない新しい学習システムで今人気上昇中です。

まるぐランドも無料体験が受けられます。無料なのでまずは体験してみてから、お子さんに合うかどうか考えてみるといいでしょう。

まるぐランドの無料体験は、公式サイトからお申込みください。

「すらら」と「まるぐランド for HOME」の詳しい情報が知りたい方は、すららとまるぐランドを徹底比較した記事もチェックしてみてください。

我が家は「すらら」と「まるぐランド」どちらも入会して受講しているので、本音で紹介した口コミ記事も参考になると思います。

まるぐランドの体験レビューはこちら

軽度知的障害の子は工夫をすれば勉強ができるようになる

軽度知的障害の子は、ちょっとした工夫や支援をしてあげれば、勉強ができるようになる可能性は十分にあります。

他の子よりも理解がゆっくりで、もどかしい思いをするかもしれませんが、決して勉強ができないわけではありません。

その子のレベルに合わせて「わかった!」という体験を積み重ねてあげれば、子どもの大きな自信へとつながります。

軽度知的障害の子への教育は、悩ましいことも多く、親側は悲観的になってしまうこともあるかもしれませんが、

それでも、下を向かずに前を向いて歩いていけば、何年後に「がんばってきてよかった」と思える未来がある可能性は、誰にでも平等にあるはずです。

本記事が、あなたのお子さんにあった勉強法のヒントに少しでもなりましたら幸いです。

勉強が苦手なお子さんには、タブレット学習もおすすめです。

以下の人気記事もぜひ参考にしてみてくださいね。

▼発達障害・療育むけタブレット学習をお探しの方はこちら▼