📣当サイトは広告を含みます

発達障害の子に合うおもちゃを知りたい。どんなものがいい?

療育に良いおもちゃってある?うちの子に合うおもちゃを見つけたい。

上記のようなお悩みにお答えします。

発達障害のある子は、感覚の敏感さや集中の仕方など、それぞれに特性があるもの。

だからこそ、遊びながら発達をサポートできるおもちゃ選びが大切です。

この記事では、

上記を、療育現場や特別支援学級でも使われている人気アイテムを中心に紹介します。

良いおもちゃを選べば「楽しく遊べて、落ち着く」「できた!」という成功体験につながりますよ。

家庭療育でもムリなく取り入れられる工夫や、親子で笑顔になれるヒントもお伝えします。

この記事を書いた人

たかちゃん先生

教材研究が大好きな人

発達障害の療育むけおもちゃおすすめベスト10【実際に遊んで効果を感じたもの】

① スライム・感触系おもちゃ(落ち着き・集中力)

スライムや感触系おもちゃは、発達障害の子にとって「心を落ち着かせる魔法のアイテム」です。

ぷにぷに、ぐにゃ~っとした感触が手のひらから脳へ心地よい刺激を送り、感覚のバランスを整えてくれます。

思いどおりに形を変えられるから、自由に遊びながら創造力もアップ。イライラした気持ちをスーッと静め、集中しやすい状態に導いてくれるので、療育やおうち時間にもぴったりのおもちゃです。

▼スライムのおもちゃ▼

▼感触系・スクイーズのおもちゃ▼

② クリエイティブペグボード(手先の巧緻性・視覚認知能力)

このクリエイティブペグボードは、発達障害の子の「手先の力」と「集中力」を育てるのにぴったりのおもちゃです。

ペグを穴に「カチッ」と差し込む感触が心地よく、何度でも繰り返し遊びたくなります。私のクラスの子も最初は見本カードを見ながら遊んでいましたが、だんだんと自分で模様を考えるようになり、創造力がどんどん広がっていきました。

木の温もりを感じるやさしい素材で、化学薬品を含まない塗料を使用しているので、小さい子にも安心して遊ばせられるのもうれしいポイント。

遊ぶたびに「できた!」の喜びを感じられる、長く愛用できる療育おもちゃです。

③ リラックスキラキラボトル(感情コントロール)

このカラフルなボトルは、発達障害のある子だけでなく、大人も見ているだけで心が落ち着いてくる不思議なボトルです。

4本それぞれに違った色や動きがあって、子どもがパニックになりかけたときでも、このボトルをじっと見つめているうちに、落ち着いたという声もあります。

金色のラメがキラキラと流れたり、紫の砂がサラサラ落ちていく様子は、大人でも思わず見入ってしまうほどきれい。

軽くて持ちやすいし、投げてしまっても壊れない丈夫さも安心です。外出先や旅行にも気軽に持っていけて、感情のコントロールや集中力アップにもつながる、本当におすすめの発達支援おもちゃです。

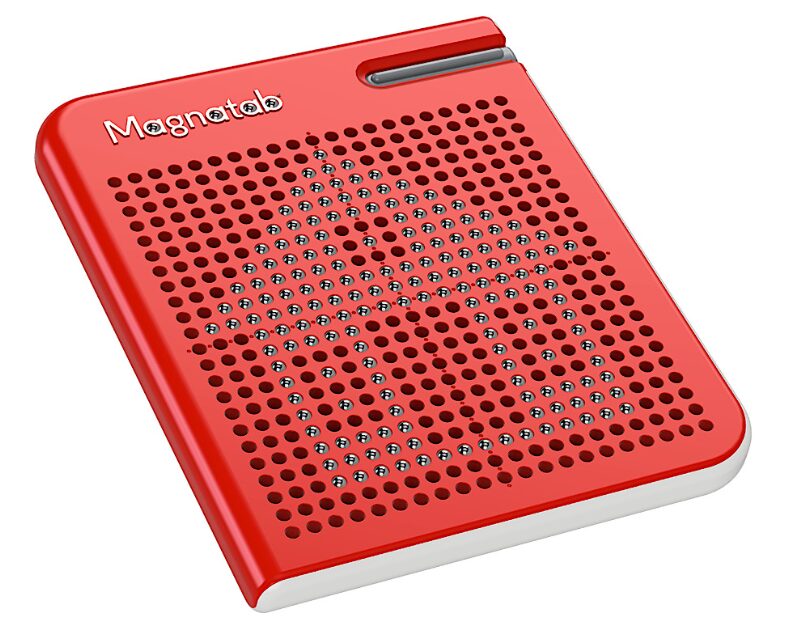

④ マグタブ(指先の感覚刺激と感覚統合)

マグタブは、磁石のペンでなぞると、盤面からプチプチって銀色の玉が出てきて、ドット絵みたいになるおもちゃです。

「カチッ!」と鉄球が浮き上がる感触と、「プチッ」と指で押し戻す感覚がたまらなく、何度も何度も繰り返してしまいます。

磁石のペンでなぞると鉄球が吸い上げられて、描いた絵をなぞると心地よい抵抗感とともに戻っていく——この「創る」と「壊す」の繰り返しが、脳にも心にも心地よい刺激になるんだと思います。

療育施設でも子どもたちが夢中で遊んでいるという声が多数あり、指先のトレーニングにもぴったり。自閉症や発達障害のある子にとって、集中力を育てながら安心して楽しめる、本当におすすめのおもちゃです。

汚れないし、音も静かだから、病院の待ち時間や新幹線の中でも大活躍ですよ。

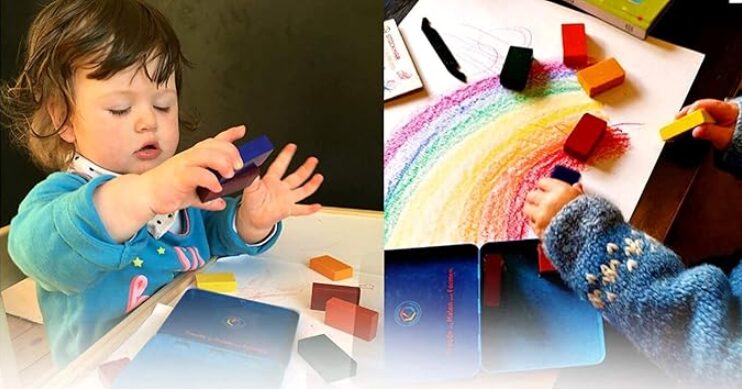

⑤ シュトックマー社 みつろうクレヨン(手先の巧緻性と感覚統合)

シュトックマー社のクレヨンは、本当に「すごい!」と思えるクレヨンです。

軽くスーっと動かすだけで、びっくりするほど色がくっきり! 筆圧が弱い子でも「わぁ、描けた!」と嬉しくなる発色です。

大胆に塗り重ねていっても、下の色と混ざって汚くなること無く、それぞれ発色して美しい色が広がります。

クレパスのようにベタつかないため、手先の感覚が敏感な子でも扱いやすいのも特長です。誤って口にしても安全な素材で、安心して使わせられる点も嬉しいポイント。

正直、お値段は高めです。(普通のクレヨンの3倍はするかも)でも、やっぱり全然違います。これを使ったら他のクレヨンにはもう戻れません。

手指の把持力・握る力・鉛筆持ちに課題がある子→ スティックタイプ

握る・塗る・広い面で使うという感覚統合的な遊びがしたい子→ ブロックタイプ

がおすすめです。

⑥ ひも通し

療育の定番おもちゃの「ひも通し」は、指先の微細運動・集中力・目と手の協調を自然に育ててくれます。

私のクラスでも、ひも通しのおもちゃはいつも子どもたちのお気に入りでした。最初はなかなか集中できなかった子も、ひもを穴に「スッ」と通した瞬間に目の色が変わり、夢中になって何度も繰り返していました。

ひもを引っぱるときの「スルッ」とした感触や、通せたときの「できた!」という達成感が心地よく、自然と集中力と指先の器用さが育っていくんですよね。

力加減を覚えたり、色や形を見比べて通したりする中で、目と手の協調もぐんぐん伸びます。見た目はシンプルだけど、子どもの成長をそっと支えてくれる、そんな奥の深いおもちゃです。

子どもたちのあの真剣なまなざしを思い出すたび、「やっぱりひも通しってすごい」と今でも思います。

⑦ バランスストーンズ・リバーストーンズ

バランスストーンズ(リバーストーンズ)は「体幹バランス」や「前庭感覚(バランス感覚)」をやしなう感覚統合おもちゃです。これは、私のクラスでも大活躍のおもちゃでした。

最初は「落ちちゃう〜!」と笑いながら遊んでいた子どもたちも、何度も挑戦するうちに、足の裏でバランスを取る感覚をつかみ、しっかりと立てるようになっていったんです。気づけば、姿勢が安定して体幹の力もぐんとついていました。

このおもちゃのいいところは、室内で遊びながら自然と「体の使い方」を学べること。色や形がカラフルでかわいいから、ゲーム感覚でどんどん挑戦したくなります。

「体の使い方がちょっと不器用かも」「姿勢が安定しない」と感じるお子さんにはぴったり。

ちょっとお値段は高いのですが… 私は何度も×何年も使いたおしているので、元はとっていると思います。

▼インスタでも話題沸騰の「でこぼこバランス」も人気▼

直線の平均台とは違い、ウェイブ(波型)があるので バランスを取りながら、凹凸が感覚も刺激します。足裏の刺激でバランス能力向上と運動発達にも効果抜群です!

⑧ バランスボード(体幹・前庭覚を刺激)

バランスボードは、遊びながら、前庭感覚(バランスを取る力)や固有感覚(身体の位置や力加減を感じる力)、そして体幹の安定を育ててくれます。

ボードの上で「ゆらゆら〜」とサーフィンのように揺れながら楽しく遊ぶうちに、自然と姿勢が安定し体幹も鍛えられます。

さらに、デザインがシンプルで部屋になじむのも魅力。立てかけておいてもゴチャゴチャせず、インテリアの一部のよう。

大人も一緒に使えて、軽い運動にもなります。親子で楽しみながら体のバランス感覚を育てられる、まさに「遊んで育つ」おすすめの感覚統合おもちゃです。

⑨ ごっこ遊び・おままごと

ごっこ遊び・おままごとは、発達障害の子にとって社会性やコミュニケーション力、想像力を育てる効果的な遊びです。

発達障害のある子は、「相手の気持ちを想像する」「順番を守る」「ことばでやりとりする」といった社会的スキルの習得に少し時間がかかることがあります。おままごとは、そうした力を遊びの中で自然に学べる絶好の機会です。

「ごはんどうぞ」「ありがとう」とやりとりする中で、人との関わり方や言葉の使い方を無理なく身につけていきます。

また、包丁で野菜を「トントン」と切る、食べ物をお皿に「コトン」と置くといった動作を通して、手先の巧緻性(微細運動)も鍛えられます。さらに、ストーリーを考えてごっこを展開することで、想像力・順序立てて考える力も育ちます。

木製やマグネット式の安全な素材を選べば、感覚が敏感な子でも安心ですよ。

▼木製の安心素材セット▼

▼インテリアにも馴染みやすいミニキッチン▼

▼本当に計算ができる本格的なレジスターは大人気▼

⑩ ディクシット(ボードゲーム)

ディクシットは、発達障害の子どもの想像力・言語表現力・他者理解(心の理論)を育めるボードゲームです。絵札を見て連想した言葉を伝える遊びを通して、「相手に伝わる表現」を考える力や、「人がどう感じるか」を想像する力が自然に伸びます。

正解がひとつじゃないから、失敗を気にせず自分の言葉で表現できる。家族や友達と遊ぶうちに、コミュニケーションが自然と増え、心がつながっていく。発達をサポートしながら笑顔になれる、そんな魔法のようなボードゲームです。

私の学級の子はみんなディクシットが大好きで、これまで一緒に遊んだ子の中で、ディクシットでパニックを起こした子は一人もいません。こんなボードゲーム、なかなか無いと思います。

「ディクシットって何?」という方は、「ディクシットは特別支援におすすめのボードゲーム」の記事を読むと、遊び方や魅力がわかるので参考にしてみてくださいね。

失敗しない家庭療育のおもちゃの選び方 3つのポイント

発達障害のあるお子さんにとって、おもちゃは「遊びながら発達を促す」大切なツールです。とはいえ、種類が多くてどれを選べばいいか迷いますよね。

ここでは、家庭療育の観点から、失敗しないおもちゃ選びの3つのポイントをお伝えします。

① 子どもの「今できること」に合わせる

おもちゃを選ぶときは、発達段階や興味に合ったものを選ぶことが大切です。難しすぎるとすぐに嫌になってしまいますし、簡単すぎると飽きてしまいます。

「少し頑張ればできる」くらいのレベルが理想です。たとえば、ブロックなら最初は大きいサイズから始め、慣れてきたら小さいピースにステップアップするなど、成長に合わせて調整していきましょう。

② 「安心して遊べる」素材・形・音を選ぶ

発達障害の子の中には、感覚過敏がある子もいます。手触りや音、色が刺激になりすぎると、せっかくのおもちゃもストレスの原因になってしまうことがあります。

柔らかい素材や自然な色合い、静かな音など、安心して触れられるおもちゃを選ぶことがポイントです。実際、感覚が落ち着くおもちゃを取り入れることで、子どもの表情が穏やかになるケースも多いですよ。

③ 「親子で一緒に楽しめる」ことを大切に

どんなに発達に良いおもちゃでも、親子で楽しめなければ続きません。遊びの中で「できたね」「上手にできたね」と声をかけることで、お子さんの自己肯定感や社会性が自然に育ちます。

親が笑顔で関わることで、子どもも安心して挑戦できるようになります。おもちゃは“発達を支える道具”であると同時に、親子のコミュニケーションを深める架け橋でもあります。

まとめ:発達障害におすすめのおもちゃで、子どもの笑顔を増やそう

以上、発達障害の子におすすめのおもちゃベスト10を紹介してきました。

発達障害のあるお子さんにとって、おもちゃは「ただの遊び道具」ではなく、発達を支え、心をつなぐ大切なパートナーです。安心して遊べるおもちゃを通して、子どもは少しずつ「できた!」を重ね、自信や笑顔を取り戻していきます。

子どもの想像力を広げるもの、体を使って感覚を整えるものなど、楽しみながら成長を促せるおもちゃはたくさんあります。

大切なのは、親子で一緒に楽しむこと。遊びの時間は、発達を支える最高の家庭療育になります。

今回の紹介したおもちゃを参考にして、あなたの目の前にいるお子さんにぴったりのおもちゃを是非見つけてあげてくださいね!

▼自閉症の子が夢中になる人気おもちゃ ベスト15▼

▼自閉症の子が落ち着く100均で出来る手作りおもちゃ▼

▼発達障害の子が勉強できるオンライン学習はこちら▼