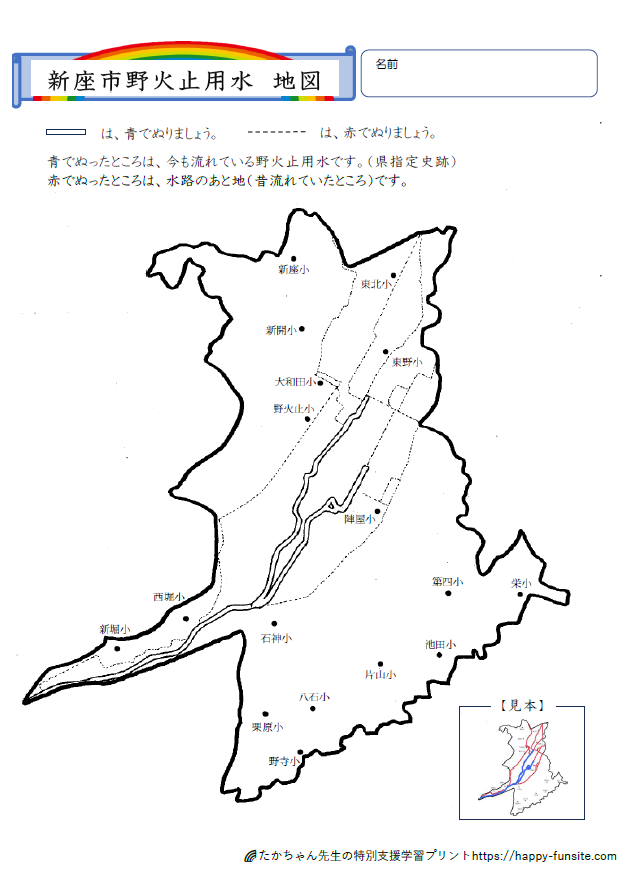

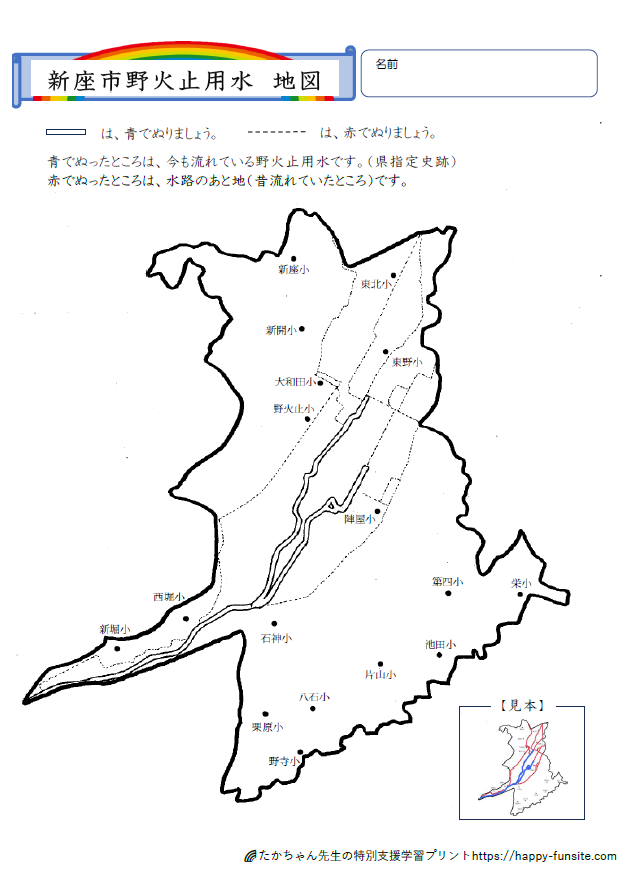

野火止用水 地図 学習プリント

新座市の野火止用水の地図と歴史を題材にした学習プリントです。

授業ですぐに使えるプリント教材になっていますので、社会科や総合学習にぜひ役立ててください。

学習プリントは無料でダウンロード・印刷ができます。

野火止用水とは?地図でわかる流路と役割

野火止用水は、東京都小平市の小川村付近で玉川上水から分水し、埼玉県新座市や志木市を経て荒川に至る流路を持ちます。

地図を使えば、どの地域を潤していたのか、また現在どこを歩けるのかがすぐにわかりますよ。

野火止用水の歴史的背景を学ぶ|江戸時代から続く水路

野火止用水が作られた歴史

野火止用水(のびどめようすい)は、江戸時代に玉川上水から分水され、川越藩主・松平信綱の命により整備された人工の用水路です。現在も一部が緑道やせせらぎとして残っており、地域の歴史を学ぶうえで貴重な教材となっています。

江戸時代初期、武蔵野台地は関東ローム層におおわれた乾燥地帯だったため、生活用水の確保が困難でした。

そこで人口の用水路を作って、生活用水を確保するために作ったのが「野火止用水」です。

野火止用水の水はおいしかった

野火止用水は工期40日で1655年に完成しました。

上水は飲料水、炊事・洗濯用水に使われ、粉挽き動力の水車を廻し、なんと318年余りにもわたって、人々の生活を潤しました。

明治以降も飲み水として使われていましたが、水道の水よりおいしかったといわれています。

本流や支流のわきには、各所に段差がつけられ、飲み水から風呂水、洗顔、炊事や洗濯、さらには産湯にまでと多目的に使われていたようです。

用水から水道の普及へ

しかし、明治19年(1886)東京にコレラが伝染し、これを契機に東京の上水は近代化を迫られました。

昭和24年から新座市にも水道が普及し始めましたが、全地域には水道が整っておらず、まだ野火止用水を生活用水に利用する人々が多くいました。

そんな中、昭和26年に用水を飲み水としていた野火止の東地区から赤痢患者が発生。

これをきっかけに、簡易水道の普及が一気に進みます。

野火止用水の終焉と復活

小平市や東村山市などでは宅地化が進み、大量の家庭排水が流れ込んだため野火止用水がどんどん汚れていき、下水道のような存在へと変わってしまいます。

これをうけて東京都は昭和48年に、ついに野火止用水を廃止しました。

これにて、およそ318年にも長きの間、人々の生活を支えてきた野火止用水は終焉をむかえます。

ですが、すぐに「水資源の開発と現代をむすぶ貴重な文化遺産として野火止用水を復活させたい」という多くの人々の声があつまり、野火止用水は復活をはたし、現在も「せせらぎ」が流れています。

ながれる水は、下水処理水をさらに浄化した高度処理水を源としています。

現在は、ウォーキングや散歩を楽しむ場所として住民に親しまれているのと同時に、

地域の歴史を伝える史跡として、その姿を私たちに伝えてくれています。

野火止用水 地図 学習プリントを使って地域の暮らしを支えた歴史を学ぼう

野火止用水は、郷土学習と歴史学習をつなぐ絶好の教材といえます。

- 子どもたちが身近な地域の歴史を実感できる

- 水や暮らしをテーマに、環境学習と結び付けられる。

野火止用水を記した地図の学習プリントを、ぜひ社会科や総合の授業でご活用ください。

学習プリントは無料でダウンロード・印刷ができます。